§14A ENWG: VERSTEHEN UND ERFÜLLEN

Mit dieser Seite bieten wir Ihnen einen Überblick zu den Grundlagen des §14a EnWG.

Die Inhalte erheben weder den Anspruch noch können Sie eine professionelle rechtliche Beratung ersetzen.

Mit §14a EnWG hat der Gesetzgeber auf die steigenden Anforderungen an das Niederspannungsnetz durch die Energiewende reagiert. Im Zuge der Transformation bei Energieerzeugung und -verbrauch (vor allem Mobilität und Wärme) muss das Netz mit zunehmender Volatilität zurechtkommen. Die gesetzliche Grundlage, was Netzbetreiber zu beachten haben, liefert §14a EnWG – allem voran hinsichtlich Verbrauchseinrichtungen. Ergänzend kommt §9 EEG ins Spiel – spiegelbildlich für Erzeugeranlagen.

Damit Sie als Netzbetreiber den Durchblick behalten, finden Sie auf dieser Seite alles Wichtige, was Sie über den regulatorischen Rahmen wissen müssen.

Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie mit GridCal alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen sicher und wirtschaftlich erfüllen.

Bei der Energiewende nehmen Deutschlands Verteilnetze im Niederspannungsbereich eine zentrale Rolle ein. Sie sind der Knotenpunkt, an dem nicht nur immer mehr Verbrauchseinrichtungen wie Wallboxen und Wärmepumpen angeschlossen werden. Auch eine kontinuierlich steigende Zahl an Erzeugeranlagen (vorwiegend Solarmodule) wirkt sich auf das Niederspannungsnetz aus. Batteriespeicher (dank bidirektionalem Laden auch in Form von E-Pkw) üben schließlich in beide Richtungen ihren Einfluss auf das Netz aus. Die Folge: Das Niederspannungsnetz ist von stark volatilen Leistungsflüssen betroffen, für die es ursprünglich nicht ausgelegt war.

Mit Festlegung des §14a EnWG seit dem 1. Januar 2024 dürfen Netzbetreiber den Anschluss von Verbrauchseinrichtungen mit einer Netzanschlussleistung von über 4,2 kW nicht mehr verweigern. Voraussetzung ist, dass die Verbrauchseinrichtungen durch den Netzbetreiber steuerbar sind und damit eine Dimmung – keine komplette Abschaltung(!) – ermöglichen, um Netzengpässe zu vermeiden. Deren Mindestbezugsleistung muss allerdings für 4,2 kW gewährleistet werden. Ausgenommen hiervon ist der reguläre Hausanschluss und die darüber betriebenen elektrischen Geräte für Beleuchtung, Wasch- und Spülmaschine, Computer usw.

Der Steuerbefehl kann entweder per Direktsteuerung an die jeweilige Verbrauchseinrichtung (Wallbox, Wärmepumpe, Klimaanlage, Batteriespeicher) oder an ein Home Energy Management System (HEMS) gesendet werden. Dabei hat die Steuerung im Falle eines Engpasses präventiv oder netzdienlich (netzorientiert) zu erfolgen. Zudem müssen Netzbetreiber seit dem 1. März 2025 die Möglichkeit zur Steuerung und den Nachweis bei erfolgter Steuerung erbringen. Ein Steuerungseingriff ist außerdem auf der Plattform VNBdigital vom Netzbetreiber zu veröffentlichen.

Damit Sie als Netzbetreiber nach §14a EnWG einen sicheren und zuverlässigen Betrieb ihres Verteilnetzes gewährleisten können, müssen Sie wissen, was tatsächlich in Ihrem Netz vor sich geht. Sie benötigen also eine genaue Netzzustandsermittlung. Nach der BNetzA-Festlegung BK6-22-300 muss diese auf Basis minütlicher Messwerte aus intelligenten Messsystemen und den Ortsnetzstationen erfolgen. Darin sollten enthalten sein:

Die Netzzustandsermittlung ergibt sich dann aus den Spannungswerten aller Knoten und den Leistungsflüssen aller Leitungen. Anhand des Netzzustands ist dann zu bewerten, an welcher Stelle mit kritischen Netzsituationen, sprich Netzengpässen, zu rechnen ist. Ausschlaggebend hierfür ist erneut die BNetzA-Festlegung BK6-22-300, die einen Engpass in zwei Kategorien einteilt:

Thermische Überlastung von Betriebsmitteln

Die zulässige Dauerstrombelastung von Leitungen, Trafos oder anderen Betriebsmitteln wird überschritten. In der Folge kann es zur Überhitzung und schließlich zur Beschädigung und zum Ausfall von Betriebsmitteln kommen.

Verletzung des zulässigen Spannungsbands

Gemäß der DIN EN 50160 dürfen Spannungsschwankungen (Unter- oder Überspannung) im Niederspannungsnetz nur in einem Toleranzbereich von ca. 10 % der gemittelten Effektivspannung von 230 V (also 207 V bis 253 V) auftreten. Dies gilt auch für Leistungsüberlastungen einer Ortsnetzstation bei Bezug oder Einspeisung in höhere Netzebenen. Auch hier kann es bei Über- oder Unterschreitung zur Beschädigung und zum Ausfall von Betriebsmitteln kommen.

§14a EnWG bietet im Falle eines absehbaren Engpasses zwei Möglichkeiten für steuerliche Eingriffe, um Verbrauchseinrichtungen zu dimmen. Die BNetzA hat hierzu klar definiert, welche Form der Steuerung zulässig ist:

Präventive Steuerung

- Diese Form ist allem voran als Übergangsmodell bis 2028 angelegt, wenn Netzbetreiber noch nicht technisch in der Lage zu einer vollständigen Netzzustandsermittlung einschließlich eines Engpassmanagements sind und damit keine netzdienliche bzw. netzorientierte Steuerung durchführen können.

- Die Entscheidung für eine präventive Steuerung kann etwa auf Lastprognosemodellen oder Szenerieanalysen basieren. So lassen sich etwa aufgrund historischer Daten und dem geplanten Ausbau von Verbrauchseinrichtungen Spitzenzeiten vorhersagen, auf die mit einer Steuerung reagiert werden kann.

- Sie darf maximal 24 Monate ab der ersten Maßnahme im Netzgebiet und für höchstens 2 Stunden pro Tag und Verbrauchseinrichtung durchgeführt werden.

- Die Mindestleistung jeder steuerbaren Verbrauchseinrichtung muss weiterhin mit 4,2 kW gewährleistet werden.

Netzdienliche bzw. netzorientierte Steuerung

- Sie erfolgt auf Basis einer netzzustandsabhängigen Echtzeitermittlung und der sich daraus ergebenen Erkennung eines Netzengpasses.

- Frühestens 3 Minuten bevor ein prognostizierter Engpass auftritt, darf steuerlich eingegriffen und damit gedimmt werden.

- Auch hier muss der Netzbetreiber für jede steuerbare Verbrauchseinrichtung eine Mindestleistung von 4,2 kW gewährleisten.

- Der Steuerbefehl ist über ein intelligentes Messsystem (iMSys) mit Kommunikationseinheit (Smart Meter Gateway) mit sicherer Datenübertragung zu erfolgen.

In beiden Fällen gilt, dass Netzbetreiber nicht nur Steuerungseingriffe, sondern auch die Steuerbarkeit nachweisen müssen. Letztgenanntes bedeutet, dass sich steuerbare Verbrauchseinrichtungen entweder durch ihre technische Ausstattung oder ihre Einbindung ins Netz vom Netzbetreiber ansteuern lassen können. Dies gelingt etwa über einen Smart Meter Gateway oder ein CLS-Modul. Als Netzbetreiber ist es ratsam, die Anmeldung einer neu installierten steuerbaren Verbrauchseinheit per Standardformular möglichst einfach zu gestalten.

Die wichtigsten Punkte zur Dokumentation nach §14a EnWG

Nachweis von Steuerungseingriffen

- Start- und Endzeitpunkt sowie Dauer des Eingriffs

- Betroffene Geräte und Anschlussnutzer sowie Leistung vor und nach dem Eingriff

- Vorliegende, für den Eingriff notwendige Netzsituation

- Vorherige Prüfung alternativer Maßnahmen (z. B. Netzumschaltungen, Batteriespeicher etc.) und des technisch erforderlichen Maßes

- Zur Steuerung verwendete Technik und Angabe der reduzierten bzw. freigegebenen Leistungswerte – Nachweis der Mindestleistung von 4,2 kW

- Einsehbarkeit der Dokumentation für Anschlussnutzer und BNetzA (Onlineportal VNBdigital) sowie Regulierungsbehörden oder Gerichte

- Archivierung für mindestens 2 Jahre

Nachweis von Steuerbarkeit

- Gerätetyp (z. B. Wallbox, Wärmepumpe, Batteriespeicher etc.)

- Hersteller und Modell

- Installationsort

- Steuerungsschnittstelle

- Zeitpunkt Inbetriebnahme

- Verantwortlicher Fachbetrieb für Installation und Inbetriebnahme

- Bestätigung durch Fachbetrieb, Netz- oder Messstellenbetreiber

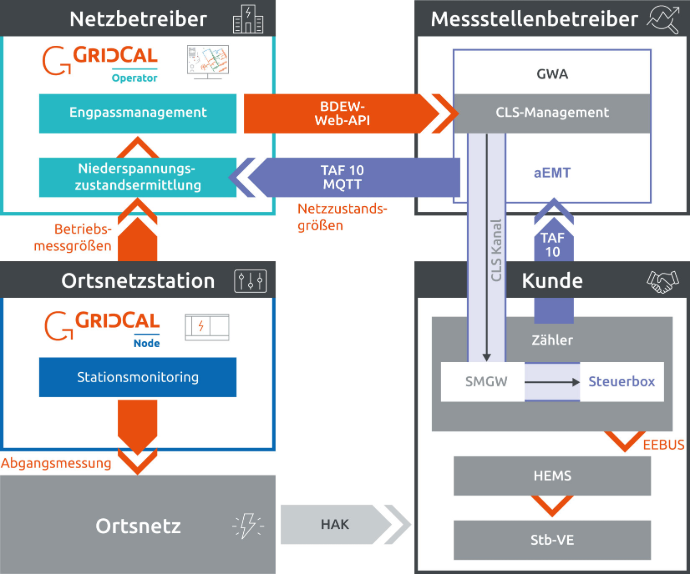

Im Zuge des Transformationsprozesses sind Sie als Netzbetreiber mit einer zunehmend komplexer werdenden Infrastruktur konfrontiert. Dazu gehören Messstellenbetreiber, aktive externe Marktteilnehmer (aEMT) zum Betrieb lokaler Geräte hinter dem Smart Meter Gateway (SMGW) und Gateway-Administratoren (GWA). Hinzu kommt die Frage, in welchem Umfang Sie Netzdaten erheben und analysieren müssen, um schließlich eine §14a-konforme Netzzustandsermittlung und Steuerung gewährleisten zu können.

Damit beschäftigt sich seit Anfang 2025 das Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) im Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE). Eine entsprechende VDE FNN Empfehlung gibt Einblick zur Umsetzung der Netzzustandsermittlung und der netzorientierten Steuerung. Unter anderem finden Netzbetreiber hier die Anforderungen an Schnittstellen für Steuerbefehle und zum Bedarf an Daten für Tarifanwendungsfälle (TAF) – speziell die sogenannten TAF 10 Daten zum Abruf von echtzeitnahen Netzzustandsdaten. Wichtig hierbei: Die TAF 10 Datensatzübermittlung ist kostenpflichtig.

§14A ENWG MIT GRIDCAL WIRTSCHAFTLICH UND ZUKUNFTSSICHER ERFÜLLEN

Als Netzbetreiber wissen Sie jetzt, welche umfangreichen Anforderungen §14a EnWG an Sie stellt und welche Nachweise Sie zu erbringen haben.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Netzzustandsermittlung, Engpassmanagement und Steuerung.

Mit unserer Systemlösung GridCal können Sie diese drei zentralen Punkte nicht nur vollumfänglich erfüllen. Sie erhalten eine flexible und zukunftssichere Ende-zu-Ende-Lösung für eine wirtschaftliche Digitalisierung Ihres Verteilnetzes, die sich zudem nahtlos in die komplexe Infrastruktur verschiedener Marktteilnehmer einbinden lässt und bei der Sie jederzeit Ihre Souveränität und Unabhängigkeit behaupten können – heute und in Zukunft!

DIE VORTEILE VON GRIDCAL IM ÜBERBLICK

Digitalisierung von der Feldebene

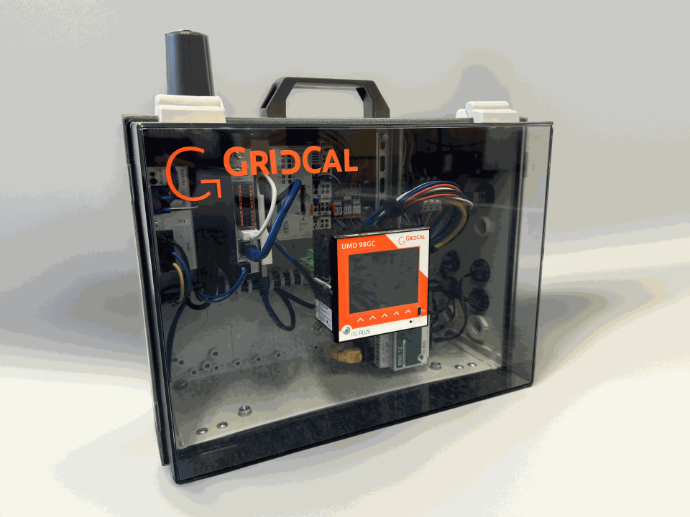

Dynamische Netzparameter erhalten Sie in Echtzeit über den GridCal Node direkt in der Ortsnetzstation – Bottom-up statt nur Top-down, ganz im Sinne einer dezentralen Energiewende.

Netzanalyse autonom am Prozess

Dank Edge Computing und digitalem Zwilling kennen Sie den Zustand an den entscheidenden Knotenpunkten und werden über die automatische Engpasserkennung über kritische Netzsituationen informiert.

Datensparsamkeit

Nur die wesentlichen Netzdaten werden direkt in der Netzstation erhoben und verarbeitet. Erst auf Abruf liefern die GridCal Nodes aus den Stationen bedarfsgerecht Betriebsmessgrößen an den zentralen GridCal Operator. Der sparsame Umgang mit Daten erhöht die Sicherheit und reduziert die Kosten, u. a. um bis zu 75 % weniger TAF 10 Daten – unsere Antwort auf die Diskussion um Massendaten.

Netzzustand und Engpassmanagement

Als zentrale Instanz ermöglicht der GridCal Operator eine vollständige Netzzustandsermittlung Ihres Niederspannungsnetzes einschließlich aller statischen Netzparameter mit Betriebsmitteldaten und der gesamten Netztopologie. Netzengpässe lassen sich so im Vorfeld prognostizieren und managen.

Schnittstellen und Kommunikation

Zusätzliche TAF 10 Daten kann der Operator über MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) vom aEMT des Messstellenbetreibers beziehen und sendet im Gegenzug für das Engpassmanagement Daten via BDEW-Web-API an das CLS-Management des Messstellenbetreibers. Mittels Gateway-Administrator (via CLS-Kanal) gehen anschließend die Steuerbefehle an die Steuerbox bis zum HEMS und die Verbrauchseinrichtungen eines Kunden.

Lückenlose Dokumentation

Alle Steuerbefehle – ob präventiv oder netzdienlich – werden über den gesamten Vorgang hinweg mit allen nach §14a EnWG erforderlichen Parametern dokumentiert. So können Sie als Netzbetreiber jederzeit genau Auskunft erteilen.

Heute schon fit für §14a EnWG und optimale Netzanschlussprüfungen

Netzdigitalisierung konform zu §14a: von der Netzzustandsermittlung über die Engpasserkennung bis hin zur Steuerung und Dokumentation.

Die hybride Systemlösung von der Station bis zum Netzcockpit

Digitalisieren Sie Ihr Verteilnetz dank GridCal Node und GridCal Operator sicher und wirtschaftlich von Ende zu Ende.

KOSTENLOSES GRIDCAL DEMO-KIT

Interesse geweckt? Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine kostenlose Live-Demo und lernen Sie alle Vorteile von GridCal kennen!